Pada satu sore, via sebuah network, saya menemukan akun Instagram seniman @chuanslee , dari gambar pertama yang saya klik hingga terus meluncur ke feed nya jauh ke bawah (saya terdiam di post tanggal 31 Januari 2024), saya merasakan satu sikap visual dengan level fokus yang sangat tinggi, sangat solid, avant-garde, tersematkan ‘satir’ lewat figur montok yang dijepit dalam sempitnya bentuk-bentuk geometris. Kalau pernah lihat video-video akun @ARTNYC di Youtube, saya berasumsi Chuans Lee datang dari universe akun tersebut. Lulusan kampus mana seniman muda ini? Apakah dari kampus seni rupa terkemuka di negeri barat sana? Saya harus bertemu. Pucuk di cinta, Direct Message tiba, tak sampai semingguan, saya diundang ke pameran karya: “RUMAH CHUAN” di Museum of Toys, Menteng, Jakarta Pusat.

Kejutan Pertama

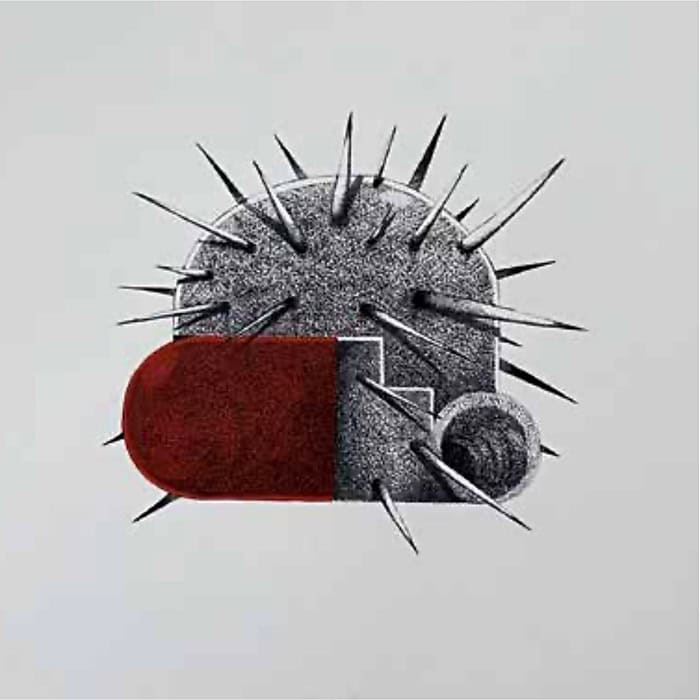

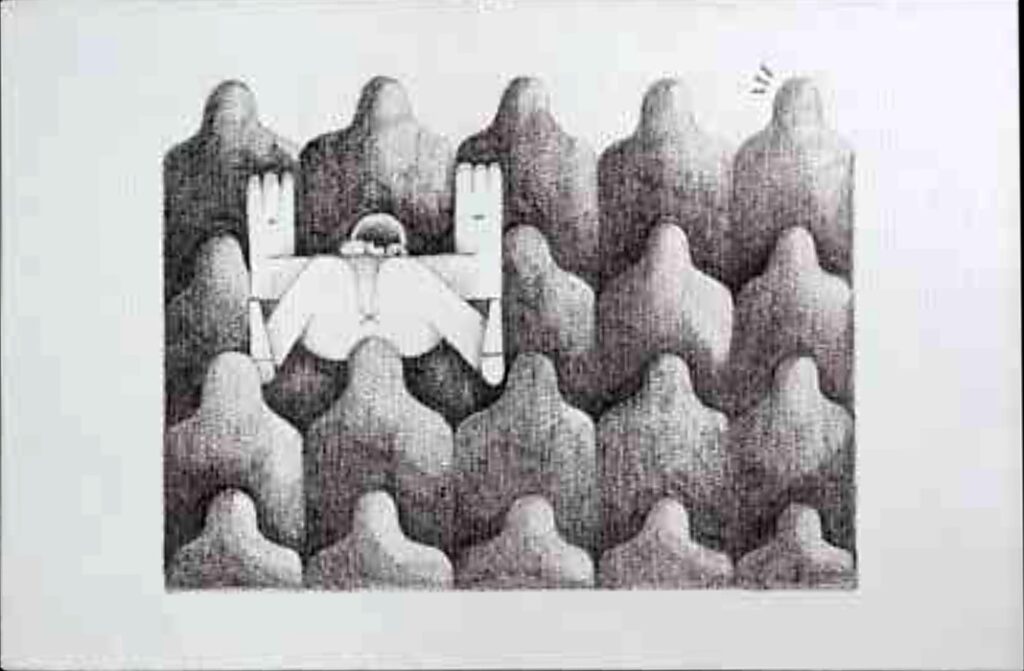

“Sekolah seni rupa di mana?” Pertanyaan pertama saya, sesuai dengan yang sudah saya penasarankan berkepanjangan. “Enggak kuliah, enggak ada biaya, bokap nyokap engga punya duit untuk nguliahin gue.” Begitu jawabnya, to the point, strong, solid, tetapi friendly. Saya terdiam, dihadapkan dengan satu lukisan berjudul “HAMPA” (100 x 100 cm), graphite and acrylic on canvas, berisi komposisi geometris kotak dan lengkung, yang kalau diteliti adalah penggambaran seorang yang terjengkang, warnanya hitam putih elegan, plus secuil warna merah sebagai warna topi si figur. Di sisi lain ada karya berjudul “BERTUMBUH #1” (60 x 90 cm), berisi susunan kubus, lengkung-lengkung anatomi montok, membentuk sosok figur yang sedang membopong kursi, tapi tangkai bunganya di bagian bokong mengarah ke bawah, sehingga bisa saja kalau lukisan ini dibalik, sesuai arah bunga ke atas, tapi posisi figurnya jadi terjengkang. Visualisasinya presisi dan teratur rapi, namun ketika didekati, terdapat kontradiksi, tampak sapuan warna yang sengaja berantakan.

Tidak punya crayon untuk hadapi kenyataan

Sepertinya Chu jungkir balik sendirian dengan imajinasinya. “Di rumah didikannya VOC! Anak-anak jaman sekarang kalau dipukulin lapor, gue dipukulin nahan, sambil mikir, nepis yang arah mana lagi niy? Nyokap gue juga ngeliat, wah ini anak nepis yang arah mana,” ujarnya tenang menceritakan masa kecilnya. “Gue kebiasaan ngelukis dari SD. Padahal gue merasa masa SD di tahun 80an, 90an, benar-benar keras ya, guru tuh kalau lu gambar di belakang buku, gue dipukul, dikerasin, pelajaran matematika gue paling jelek. Tapi ya bodo amat, gue gambar, ya gambar. Gue merasa lebih baik gue dikerasin, mending gue langsung fight deh menghadapi kenyataan. Tapi ada juga guru gue yang memandang: ‘Wah, ini anak bisa niy’. Maksudnya disaat anak-anak lain yang berduit, punya crayon, gue benar-benar dari keluarga yang kurang mampu, alat meggambar seadanya, tapi gambar-gambar gue dipandang baik oleh beberapa guru.” Setamat SD, orang tua Chu bisa menyekolahkannya ke SMP Citra Bangsa di Tangerang, lalu lanjut ke SMK Strada Daan Mogot, ambil jurusan Animasi.

Kejutan Kedua

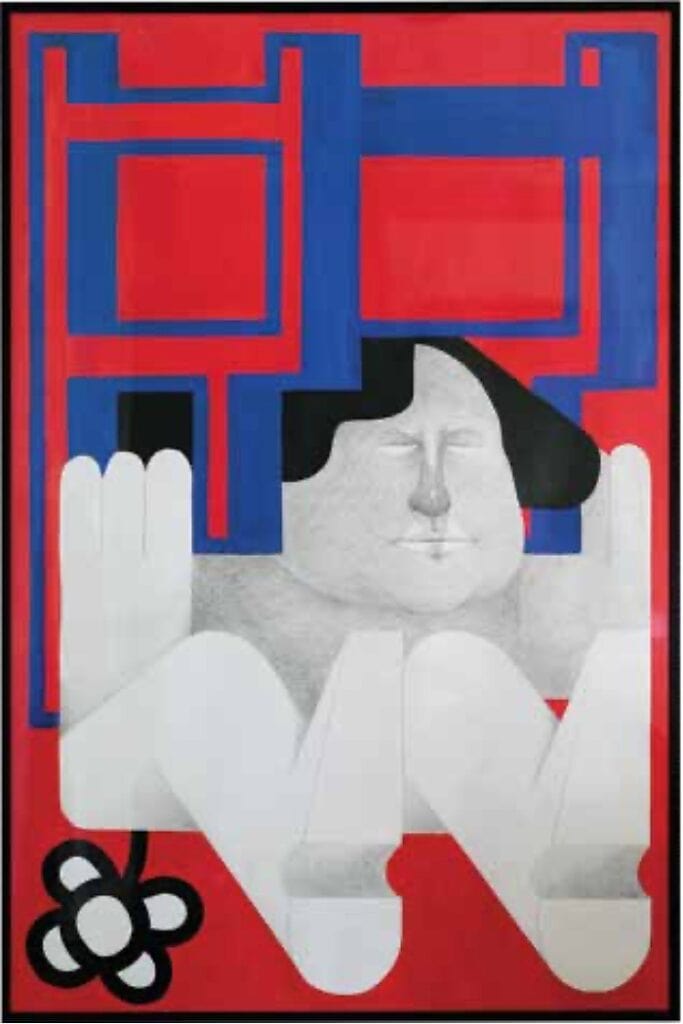

Lukisan-lukisan Chu beraliran avant-garde, aliran yang mengeksplorasi bentuk-bentuk geometris dua dimensi untuk mengekspresikan subjek-subjek internal, sosial, politik, dissatisfaction, juga kehidupan. Di tangan Chu, semua subjek-subjek tersebut terasa tegas, fokus dengan hanya menggunakan 3 warna, Merah, Hijau, Biru, plus putih sebagai cahaya dan hitam sebagai shade. Pada karya berjudul “BESAR KEPALA” (60 x 80 cm) acrylic on canvas, ia geometris kotak dan lengkung yang menggambarkan orang bersujud dengan lingkaran kepala besar. Bagaimana Chu bisa memilih hanya tiga warna tersebut? “Gue buta warna, untungnya gak buta warna merah, biru, dan hijau. Yang gue tahu cuma RGB,” jelas Chu menyebutkan istilah warna acuan utama anak-anak grafis, RGB, Red Green Blue. Saya terdiam lagi. Jauh di kanan saya ada karya warna merah dengan lingkaran putih yang di dalamnya menggambarkan orang yang serba tertekuk kaki dan tangannya, yang sepintas menjadi berpola Swastika. Dimensinya 100 x 100 cm, acrylic on canvas, berjudul: NAZI.

Tak menuangkan gula ke teko semua orang

“Untung gue buta warna lain tapi enggak buta warna merah, jadi gue masih bisa memandang Hitler sepenuhnya. Hitler kan artsy, tujuannya jelas, pandangan dia jelas, dia suka art. Gue suka dia karena dia jelas. Makanya swastika gue ambil di sini.” Jelas Chu. Ia mengatakan bahwa yang ia visualisasikan memang segala yang ada dibenaknya, segala kepahitan, segala dera hidup. “Gue gak menuangkan gula di semua teko orang, gue menuangkan gula ke teko gue sendiri, orang suka, ya suka, tidak suka, ya tidak masalah. Yang penting gambar gue tersebar, pesannya tersebar, dan nyampe ke otak lu. Jangan lu beli, lu pajang, lu ga ngerti artinya. Gue bukan seniman seperti itu.”

Showcase perasaan

Apakah ini pameran tunggal pertama? Lalu Chu menjawab dengan rendah hati, “sebenarnya ini lebih ke showcase, lebih gambaran tentang “Rumah Chuan” seperti apa. Gambar gue dari jauh terlihat rapi bersih, dari dekat gambarnya berantakan. Gue pengen menyampaikan, diri gue juga berantakan, hidup gue juga berantakan. Gue pengen curhat, cuma gimana? Gue pengen berbicara lewat gambar, gue pengen anak-anak ngerti lewat gambar gue apa segala macam, walau cuma ngertinya beberapa persen, yg penting gue menyampaikan perasaan gue semuanya di dalam gambar.” Wawancara sesekali terputus, karena ada saja pengunjung pameran yang minta berfoto dengan Chu. Ia meladeni dengan antusias, tak tergambarkan sedikit pun gejolak hidup masa pertumbuhan yang telah ia lewati, gejolak dengan teriakkan avant-garde, terekspresikan dalam satu ketegasan seni rupa yang focal, yang menyemangati, yang menyemarakkan seni rupa Indonesia.