Ekspesi wajah seorang gadis belia terlihat kalah, pasrah menghadapi kondisi yang tak menyenangkan. Wajahnya seperti menyiratkan suara hati, ‘ini bukan kemauan saya’. Wajahnya dihiasi dengan semacam surat jalan berstempel pemerintahan Batavia. Terpetik beberapa kata dari bercak dokumen tersebut, ‘slecht worden gevorden’ yang artinya; ‘hanya akan maju’, petikan kata yang mengundang interpretasi perjuangan jiwa di atas lukisan yang emosional, semacam mengajak, kita akan maju setelah melewati penderitaan ini. Wajah si gadis diapit dua dahan berduri, berwarna sephia di kiri, dan warna biru optimis di kanan, dilukis dengan cat akrilik di atas kanvas ukuran 120 x 165 cm, berjudul Resilience #1 dengan harga $18.000 USD, atau sekitar 275 juta rupiah. Lukisan ini salah satu dari karya lain yang dihadirkan oleh BAIK ART dalam rangka pameran tunggal FX Harsono, berjudul SPINAE/DURI, dari tanggal 24 Agustus hingga 8 Oktober 2023.

Surat ijin ‘Ditjabut’ oleh Gouverneur-Generaal

Lukisan Resilience #1 (resiliensi maknanya, kemampuan yang dihasilkan dari dalam individu untuk mampu menyesuaikan diri ketika dihadapkan dalam situasi atau kondisi yang tak menyenangkan), diikuti dengan lukisan Resilience #2 berisi rentangan pelintiran dahan berduri tajam dengan pasfoto-pasfoto dokumen menggambarkan empat wajah Tionghoa dewasa, di bagian tengah tampak samar halaman dokumen yang dikeluarkan oleh De Gouverneur-Generaal Van Nederlandsch-Indie, tertanggal 5 October 1915. Lengkap dengan stempel Zegel Van Ned-Indie 10 Gulden. Lukisan cat akrilik di atas kanvas ini cukup mencekam, tetapi membentang elegan 70 x 190 cm, dengan harga $16.000USD. Oh, yang lebih mencekam lagi adalah lukisan charcoal di atas kertas, ukuran 77 x 56,5 cm, berjudul Resilience #4, menggambarkan surat dokumen bertuliskan ‘DITJABUT’, tertanggal 28 September 1962, dengan ilustrasi pasfoto wanita Tionghoa, yang sudah menyatu dengan dahan berduri, sorot mata dan ujung-ujung duri tampak sama tajamnya.

Oh Hong Boen nama yang tak pernah dilupakan

Bukan perihal document perjalanan yang diwajibkan kepada warga Tionghoa saja yang dibidik oleh FX Harsono. Ia juga bercerita tentang peralihan nama-nama Tionghoa yang harus dinasionalisasikan di masa orde baru. Pada siaran pers disampaikan bahwa FX Harsono telah berulang kali menuliskan nama Tionghoanya dalam beberapa karyanya terdahulu. Dalam karya-karya yang diciptakan dengan memanfaatkan berbagai wahana, Harsono memaknai repetisi ingatannya sendiri atas tiga patah kata dalam nama Tionghoanya sebagai “Memori tentang Nama” (2009), “Yang Dihapus Kutulis Ulang” (2009), dan yang paling terkenal adalah “Menulis dalam Hujan” (2011). Tiga patah kata nama Tionghoanya adalah Oh Hong Boen. Nama lahir ini tidak akan pernah ia lupakan. Akan tetapi, melalui penerapan kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru (1966) yang melarang masyarakat Tionghoa menampilkan identitas mereka (dalam bentuk aksara, nama, bahasa, sarana, benda- benda dan ekspresi budaya), Harsono terpaksa harus melupakan cara menulis nama Tionghoanya dalam aksara mandarin atau hanzi (胡丰文). Kebijakan politis ini memorakporandakan identitas masyarakat Tionghoa dengan kebudayaan mereka. Harsono mengalami dampak pemaksaan ini saat ia masih duduk di sekolah dasar, yang kelak menjadi jejak-jejak ingatan tentang nama yang ditulisnya berulang, dalam gambaran kesia-siaan atau kekaburan.

Wijkenstelsel untuk bepergian masa peralihan VOC

Struktur tiga patah kata nama Tionghoanya dapat ditengarai kembali untuk memaknai lapisan-lapisan representasi karya Harsono dalam pameran “Spinae/Duri”. Pada lapis pertama, Harsono menghadirkan materi arsip atau pengolahan atas materi itu. Pada masa kolonial, arsip atau dokumen menandai identitas orang Tionghoa sebagai “Timur Asing” dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk membatasi ruang gerak mereka. Peralihan kekuasaan dari VOC kepada pemerintahan Dutch East Indies (Hindia Timur Belanda) memperketat aturan bagi mobilitas bagi orang-orang Tionghoa (terutama yang lahir di Hindia Timur). Ada regulasi mengenai wilayah tempat tinggal (passenstelsel) dan ijin perjalanan (wijkenstelsel). Pada akhir abad ke-19 hingga tahun penyerahan kedaulatan (1949), ada tiga jenis kartu identitas bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia, yaitu ijin masuk, ijin tinggal dan keterangan tempat tinggal. Kartu identitas itu mencatat nama lengkap orang tua atau keluarga, ciri tubuh, dan dicap dengan tiga sidik jari pemiliknya.

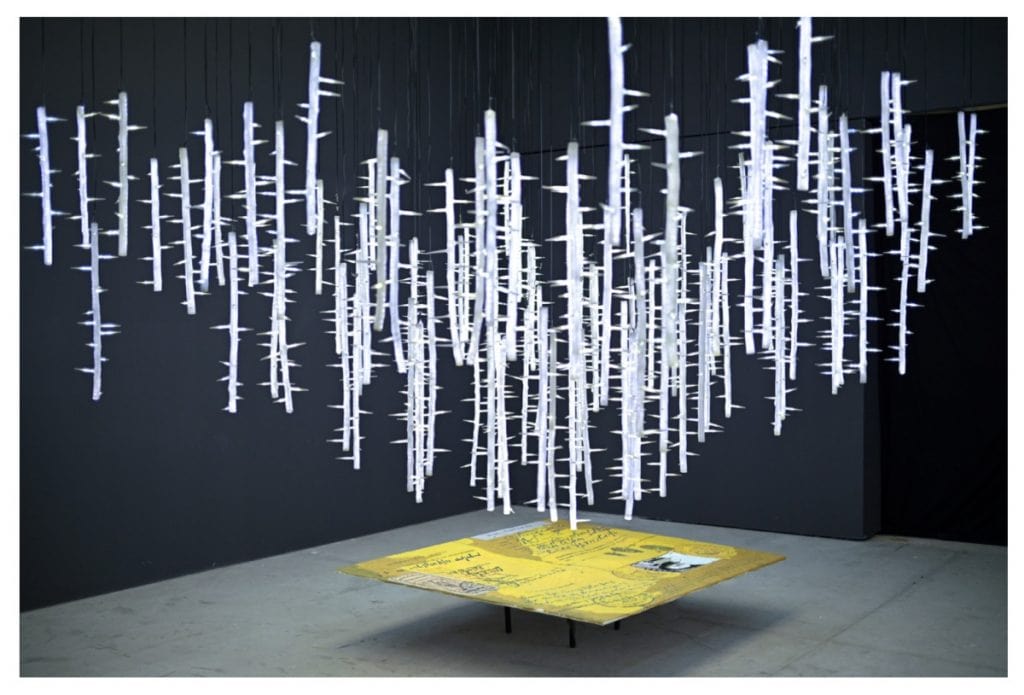

Mahkota duri dan tiga awan dari Cirebon

Dari mana FX Harsono mengambil dahan-dahan berduri tersebut? Sebagai penganut Kristiani, Harsono mengidentifikasikan mahkota duri, anyaman yang dikenakan pada kepala Kristus sebagai lambang penghujatan atau pengebawahan, stigma untuk suatu kejahatan yang dituduhkan. Penempatan obyek mahkota duri di atas dokumen-dokumen asli identitas orang Tionghoa seperti memperlihatkan stigma atau olok-olok seperti kisah penyaliban yang terkenal itu: “Lihatlah manusia itu!” Makna mahkota duri ini sekaligus melampaui lambang utama kerajaan Belanda yang selalu ada pada lembar dokumen ijin tinggal yang sah bagi orang Tionghoa. Pada karya instalasi yang juga terdapat di pameran ini, lonjoran-lonjoran berduri hadir dari bahan resin yang diberi cahaya, sehingga deretan duri berubah menjadi alat yang menyinari. Ada satu karya yang teramat puitis, berupa sampan yang terbuat dari susunan sempalan dinding kelenteng, di atasnya bersusun padat electric candles. Sampan seperti melayang di atas kain berbodir, dan dinaungi 3 gumpal awan. Ketiga awan langsung merujuk ke kawasan Cirebon karena berbentuk motif Mega Mendung. Memang di tahun 1500an sudah terjadi pelayaran dari Tiongkok ke Cirebon, bahkan Sunan Gunung Jati dikisahkan menikah dengan Putri Laras Sumanding Nyi Ong Tien dari Tiongkok.